不識、喫茶去

日本画と文化について

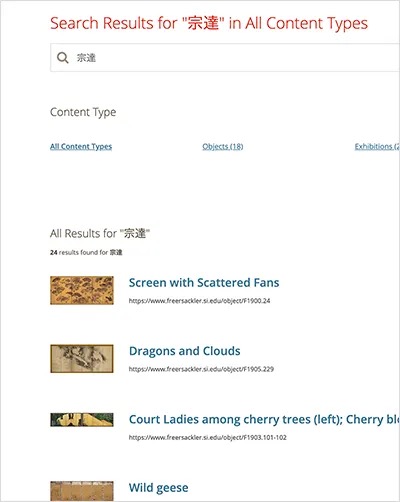

宗達と琳派

※この記事は2018年10月にブログに上げた記事の書き直しです。

前回書いた山種美術館の「琳派 — 俵屋宗達から田中一光へ」は、現代デザインへの影響という視点で企画されたもので、2015年のMOA美術館の「光琳アート展」がその元ネタのひとつではあると思います。

実際、「光琳アート展」の図録であり書籍としても一般販売されている『光琳ART—光琳と現代美術』(角川学芸出版)を見ると、田中一光の同じJAPAN展のポスターを取り上げています。

「光琳アート展」の2015年は、琳派400年記念祭と題して、東京を始め京都などで大小規模のいくつもの企画展特別展が行われた年で、僕もいくつか回りました。

ところで、「琳派400年記念祭」の400年というのは、本阿弥光悦が、徳川家康より京都・鷹峯の土地を拝領して光悦村を拓いた元和元年(1615)を琳派誕生の起点としているということだそうです。つまりは光悦と宗達のコラボが琳派はじまりという立場でしょう。

そもそも琳派という「派」があるわけではないことは周知のことと思います。つまり狩野派や円山派のような技術の伝承を積極的に行ってきた英語で言うところのschoolは存在しない。宗達→光琳→抱一がそれぞれ100年ほどの時を経てから、先人の作品を評価し私淑しているだけで、それを一連のものとして現代において学術的に「琳派」と名付けている。

そういったことから、宗達は琳派ではないとする立場もあるわけですが、例えば、古田亮氏の『俵屋宗達 琳派の祖の真実』(平凡社新書)などでは、宗達と光琳は根本のところで異なるものだとしています。

その主張として僕なりに例えば部分的に抜粋すると以下のようになります。

・燕子花屏風にみられるようなパターンの繰り返し、デザイン化された作品は宗達にはない。

・光琳はフリーハンドでは得られない造形美、宗達はフリーハンドだからこそ生まれる温かな装飾性

・「画面の奥行きではなく、表面を使っていかに構成美を見せるかという美意識の変換が図られている」

一方で、先述の書籍『光琳ART—光琳と現代美術』の玉蟲氏の論文「《光琳観の変遷》拾遺1903−1972」では、酒井抱一が「尾形流」と呼びはじめたのがそもそもはじまりで、その後、展覧会などでの3つの「風神雷神図屏風」のそろい踏みと、その装飾性において一派となった経緯とか、昭和初期において「日本精神の伝統的本然美」(『日本名宝展画集』序言 — 讀賣新聞社 昭和4年)とか「全く倭絵の神髄を闊達な桃山精神をもって復興した」(復興会館陳列展 第十八室解説 昭和13年)などナショナリズムを刺激するような言説のなかで一派とされた経緯が書かれています。

さらに、アートスケープの2015年09月15日号の記事、「琳派」の現在――流派概念の限界と「琳派」「RIMPA」の可能性 加藤弘子(日本学術振興会特別研究員PD)の「流派概念の限界」を読むと、さらにその境界線は複雑怪奇でもう僕にはまとめることができません。

そのように宗達を琳派と捉えるべきなのかどうかという議論は様々なところでされているわけですが、いずれにしても、画面構成(空間の間)の独特さという点で、宗達から発したものがあり、それは実際には琳派にかぎらず影響されたきた何かがあると僕は感じます。そのことについて次回以降に書いていこうと思います。

記事一覧

-

原三渓の美術収集

2026-01-11 -

NHK「第2回 江戸あばんぎゃるど」私的まとめ-その2

2026-01-11 -

NHK「第2回 江戸あばんぎゃるど」私的まとめ-その1

2026-01-11 -

NHK「第1回 江戸あばんぎゃるど」私的まとめ -その3

2026-01-11 -

NHK「第1回 江戸あばんぎゃるど」私的まとめ -その2

2026-01-11 -

NHK「江戸あばんぎゃるど(前編)」私的まとめ -その1

2026-01-11 -

宗達と琳派

2026-01-11 -

特別展「琳派 - 俵屋宗達から田中一光へ」山種美術館

2026-01-01 -

宗達にデザイン感覚の現代的原型を見る

2026-01-01