闘争と逃亡

昭和アンダーグラウンド文化について

たたかいがはじまった

これから、このシリーズで昭和の終わりくらいの、アングラ文化について書いて行こうと思う。

「アングラ文化」を語ると言いつつ、今回、最初に取り上げたいのは1977年と1980年公開の(昭和の終わり頃の)『スター・ウォーズ』と『スター・ウォーズ 帝国の逆襲』という、世界で最もメジャーな映画だ。

『スター・ウォーズ』は、「帝国」と「反乱軍」(主人公たち)の戦いの物語である。ここでの「帝国」は、単なる古い封建的な悪役ではなく、「(当時の)現代的な悪(管理社会、軍産複合体、テクノロジーの暴走)」の象徴として描かれている。当時の視聴者は、その構造に新しさとリアリティを感じていたのではないだろうか。

また、同時期の1979年には、フランシス・フォード・コッポラの『地獄の黙示録』が公開されている。ベトナム戦争を舞台に、米軍という巨大な組織(システム)と、そこから逸脱しジャングルの奥地で自らの「王国」を築いたカーツ大佐を描いたこの作品もまた、既存の統治機構=政府からの脱却をテーマに含んでいた。

『スター・ウォーズ』の「反乱軍」や、『地獄の黙示録』が突きつけた「体制の欺瞞」。これらが同時代の若者に刺さった背景には、大戦後(1945年以降)の大学闘争や労働運動といった、現実の「反体制運動」の歴史的積み重ねがあったことは間違いない。 当時の若者だった私たちは、現実社会での闘争の残り香を嗅いでいたからこそ、スクリーンの中の「反乱」に共鳴し、ある種の切実さを持って受け止めていた。

『地獄の黙示録』のような反戦・反体制的なテーマを持つ作品でさえ、ハリウッドの巨大資本によって制作され、エンターテインメントとして消費されたということだ。

現在の若者がこの頃の作品を見ても、当時私たちが感じたような「リアリティ」は感じないだろう。現代において「帝国」的な支配構造はネグリとハートが指摘したように、より複雑で不可視なものとなっており、単純な二項対立では語れないことを誰もが知っているからだ。

80年代当時、その対立構造を単純化して「消費」するようになり始めた。

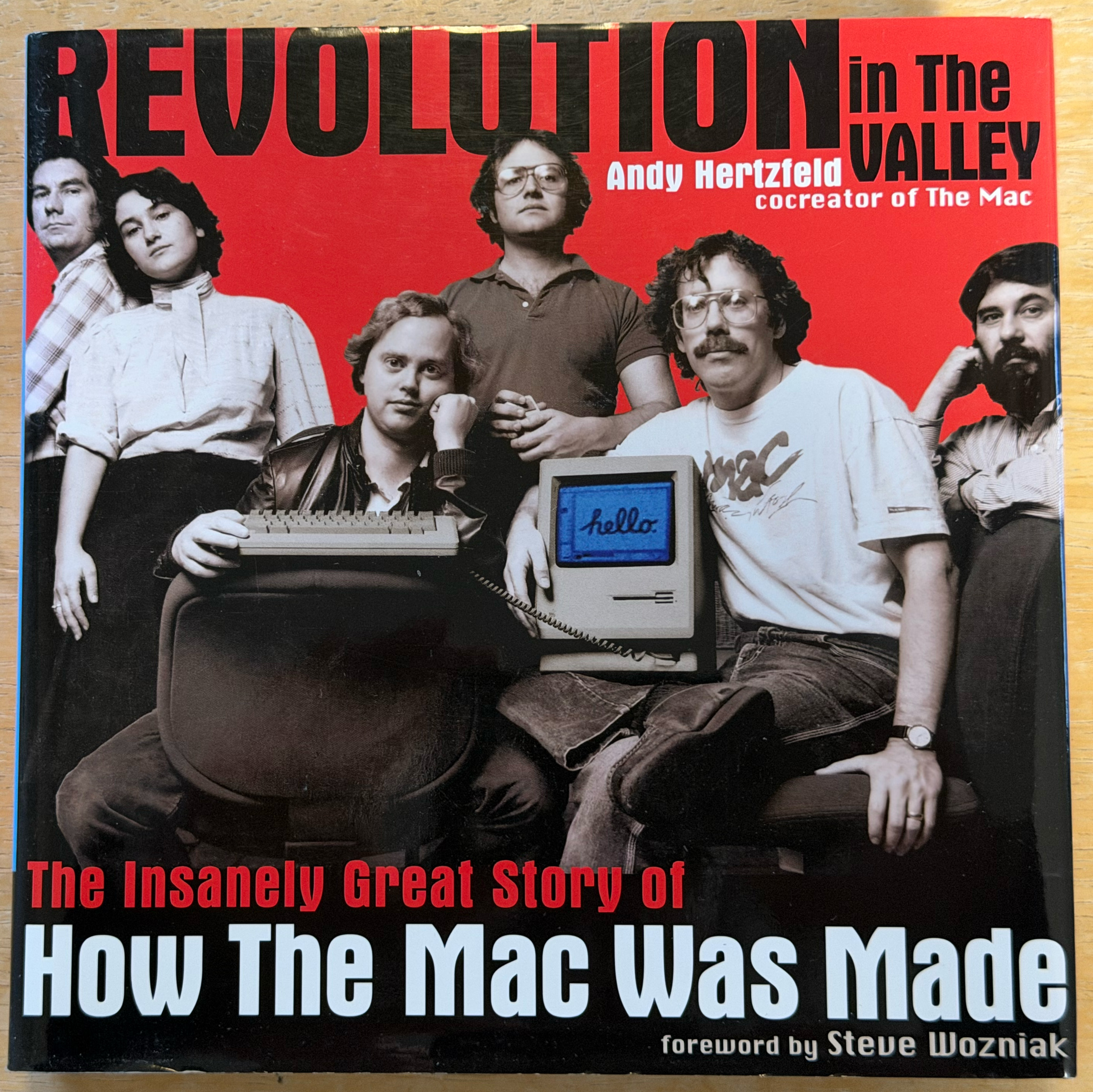

例えば、1970年代後半創業のアップルコンピュータ(現Apple)の場合、1984年にMacintoshをリリースした際、アップルはリドリー・スコット監督による有名なCMで、業界の巨人IBMをジョージ・オーウェルの『1984』に登場する「ビッグ・ブラザー(管理社会の独裁者)」に見立て、自らをそれを打ち砕く「自由のための闘士」として描いた。

かつてのリスクを伴う政治的な「反政府活動」や「反体制運動」は、ここでは「マッキントッシュという商品を買うこと」へとすり替えられたのだ。「Macを買う=カッコいい反乱者になる」という、対抗文化(カウンター・カルチャー)の消費スタイルが生まれた。

『スター・ウォーズ』で「反乱=正義」という図式がエンターテインメントとなり、『地獄の黙示録』で体制への絶望さえもがスペクタクルとなり、そしてアップルによって、反逆精神は「商品」となった。

つまり、昭和の終わり頃に起きたのは、政治的な熱量を帯びた「反体制」運動の終焉であり、スタイルとしての「対抗文化(カウンター・カルチャー)」の徹底的な商品化であった。 かつて、体制への鋭い異議申し立てとして存在したアンダーグラウンドな文化は、この時期、次第にメインストリームの消費社会という巨大なシステムに飲み込まれ、変質していったと言える。

しかし、一方で、その「変質の過程」――かつてのカウンター・カルチャーが形骸化していくその足元で、「それまでとは違う新しいアングラ文化」が芽生え始めていたように思う。 その辺についてこのシリーズで見ていこうと思う。